食品重金屬檢測前處理方法特性與適用場景

2025.08.12

在食品金屬元素檢驗中,樣品前處理是確保分析結果準確性的關鍵步驟。前處理方法的選擇直接影響待測元素的提取效率、干擾排除及后續儀器分析的可靠性。本文將系統解析四種主流的樣品前處理方法 ——濕消化法、干灰化法、微波消解法和酸提取法,結合實驗室設備的技術特性(如智能石墨消解儀、微波消解儀等),闡述其工作原理、適用范圍及操作要點,為食品檢驗工作者提供科學選擇依據。

一、濕消化法:經典且廣泛適用的有機物破壞技術

濕消化法通過加入強氧化性酸(如硝酸、高氯酸、硫酸等)并加熱,逐步分解食品樣品中的有機物,使待測無機金屬成分完丨全釋放到溶液中。該方法適用于絕大多數食品類型(包括谷物、肉類、乳制品、蔬菜等),尤其適合復雜基體樣品的處理。

技術優勢

高純度試劑與可控操作

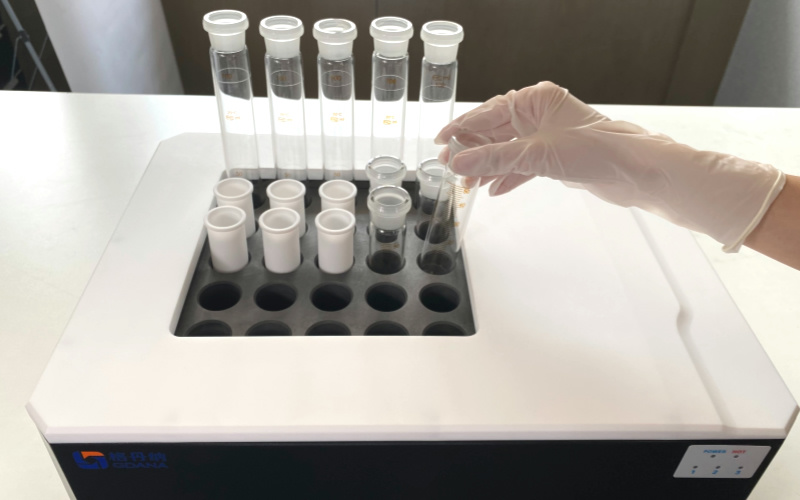

使用優級純酸試劑,搭配耐腐蝕加熱設備(如格丹納智能石墨消解儀),通過精確控制消化溫度(通常階梯式升溫至 150–200℃),可有效減少揮發性元素(如硒、汞)的損失。

批量處理與智能化操作

石墨消解儀采用包裹式立體加熱技術和多孔位設計(可容納數十個樣品),實現熱量均勻覆蓋和高效熱傳導,大幅縮短消解時間。設備支持無線遠程控制及預設消解程序(如分段升溫、趕酸、定容等),降低人工干預誤差,提升實驗室通量。

常規元素消解性能可靠

對于非易揮發金屬元素(如鉛、鎘、銅等),濕消化法可提供完丨全消解效果,消解液澄清透明,基體干擾低,特別適合原子吸收光譜(AAS)、電感耦合等離子體質譜(ICP-MS)等儀器分析。

注意事項

元素特異性控制:某些易揮發元素(如汞、砷)需嚴格控制消化溫度和時間,避免過度氧化或沸騰導致損失。必要時可添加助穩定劑(如硫酸、過氧化氫)優化反應條件。

通風與安全防護:消解過程產生強腐蝕性酸霧,需在高效通風櫥內操作,并配備個人防護裝備(耐酸堿手套、護目鏡等)。

復雜樣品處理:高油脂或高纖維樣品(如肉類、堅果)可能需要更長消解時間或混合酸體系(如硝酸–高氯酸組合)以確保有機物完全分解。

二、干灰化法:高溫氧化去除有機物的批量處理方案

干灰化法通過高溫(通常 450–600℃)灼燒樣品,使有機物徹底分解為氣體逸出,剩余灰分經酸溶解后用于分析。該方法操作簡單,適合大批量樣品的初步處理,尤其適用于基體簡單、無機成分穩定的樣品(如糧食、植物性樣品)。

局限性

元素揮發風險:高溫可能導致汞、硒、鉛等易揮發元素蒸發損失,或與坩堝材質(如石英、陶瓷)反應形成難溶化合物,顯著降低回收率。

處理周期長且依賴性強:灰化過程耗時數小時至整夜,且部分樣品需添加助灰化劑(如硝酸鎂、氧化鎂)促進有機物分解,增加試劑空白干擾風險。

油脂類樣品適用性差:含油脂或糖的食品(如烘焙產品、乳制品)在高溫下易碳化結塊,導致灰化不完全或局部過熱,甚至引發燃燒或爆炸風險。

適用場景

僅推薦用于對揮發性元素不敏感的初步篩查,或與其他方法(如濕消化補酸)結合使用以優化結果。

三、微波消解法:高效、環保的密閉式消解技術

微波消解法利用微波能量直接作用于樣品與酸的混合體系,通過分子摩擦實現內部快速加熱,加速有機物分解。該方法縮短消解時間(通常數十分鐘完成),大幅提升實驗室效率,尤其適用于痕量分析及易揮發元素的精準測定。

技術優勢

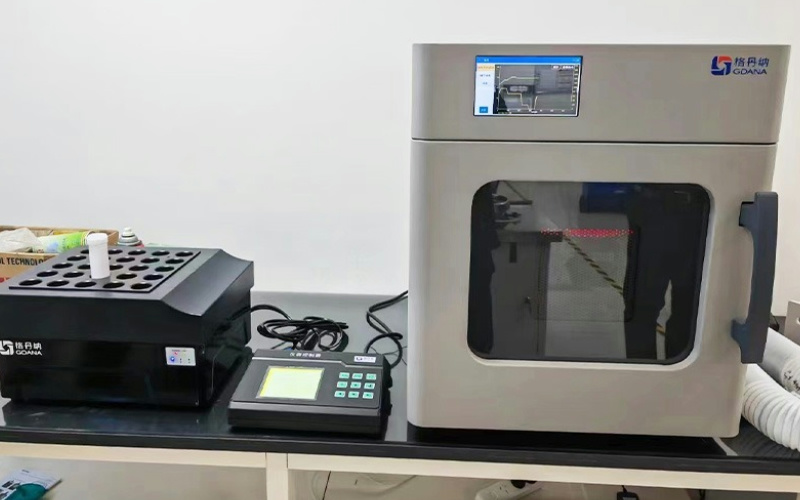

高效均勻加熱與精準控溫

微波消解系統(如格丹納微波消解儀)采用雙磁控管三維波導設計,實現能量均勻分布,配合非接觸式紅外全罐測溫技術,實時監控每個消解罐內的溫度變化,確保消解條件高度一致。加熱速度快且無溫度梯度,消解效率較傳統方法提升數倍。

酸用量少與低空白污染

密閉反應環境減少酸霧排放,降低試劑消耗和實驗室環境污染。同時,消解罐采用高純惰性材料(如改性聚四氟乙烯),避免容器引入外源污染,適用于超痕量分析(如汞、砷的 ppb 級檢測)。

揮發性元素保護與安全操作

高壓密閉條件有效抑制汞、硒等元素的揮發損失,回收率優于敞開式方法。設備配備智能控壓技術(超壓自動泄壓并瞬時密閉)、防爆可視窗及機械斷電保護裝置,確保操作安全可靠。

局限性與操作要點

取樣量與樣品預處理限制:單次消解樣品量通常有限(需根據罐體容積調整),且高纖維、高脂肪樣品可能需預粉碎或均質化處理以保證消解效果。

反應劇烈監控:某些樣品(如含醇類、糖類)與強酸混合可能引發劇烈反應,需分步添加酸并設置緩和升溫程序,防止消解罐變形或爆罐。

特別提示

對于水產品(魚類、貝類)、肉制品及糧食中汞元素的測定,微波消解法是優先選擇。其高效密閉特性可最大限度保留汞形態,避免傳統方法的揮發損失,且消解液澄清無需復雜趕酸步驟,直接適配原子熒光光譜(AFS)等精密儀器分析。

四、酸提取法:快速、溫和的目標元素選擇性提取

酸提取法選用特定濃度的酸(如稀硝酸、鹽酸)在常溫或低溫下直接提取樣品中的可溶性金屬元素,不破壞樣品有機物基體。該方法操作簡便,耗時短(數分鐘至數小時),尤其適用于初步篩查或特定分析技術(如陽極溶出伏安法)。

優勢

無加熱揮發風險:避免高溫導致的元素損失,特別適合熱不穩定元素(如生物樣品中的硒蛋白結合態硒)或對形態有要求的分析。

操作便捷與環境友好:無需復雜設備或強腐蝕性試劑,減少實驗室污染和能耗。

注意事項

提取效率依賴條件控制:提取時間、溫度、酸濃度及固液比需嚴格優化,否則可能導致目標元素提取不完全或干擾物質(如有機物碎片)溶出。

復雜基體適用性差:成分復雜樣品(如含色素、多糖的食品)可能與酸發生副反應,或共存成分競爭吸附位點,影響測定準確性。

五、方法選擇策略與實驗室設備的協同優化

選擇前處理方法需綜合考量以下因素:

樣品種類與特性:

復雜基體 / 高蛋白高脂肪樣品(肉類、乳制品):優先濕消化法(石墨消解儀批量處理)或微波消解法(高效控溫防揮發)。

水產品、糧食中汞檢測:首選微波消解法保元素完整性。

初步篩查或簡單基體:可嘗試酸提取法縮短流程。

分析目標元素:

易揮發元素(Hg、As、Se):微波消解>濕消化(控溫)>干灰化(慎用)。

常規金屬(Pb、Cd、Cu):濕消化或微波消解均可,兼顧效率與成本。

實驗室條件:

高通量需求:石墨消解儀多孔位設計提升單日處理量;

痕量分析精度:微波消解低空白優勢明顯;

安全與環保:優先選擇密閉設備(微波消解)或分體式控制石墨消解儀(減少酸霧暴露)。

法規與標準遵循:參考國標方法(如 GB 5009 系列)推薦的消解組合,并通過加標回收實驗驗證方法可靠性。

總結

食品重金屬檢測前處理是一個需平衡效率、準確性與安全性的系統工程。

濕消化法憑借石墨消解技術的可控性與批量能力,仍是復雜樣品的主力方法;

微波消解法以高效、環保及揮發性元素保護特性,在痕量分析領域地位凸顯;

干灰化法和酸提取法則作為補充手段適用于特定場景。

選擇合適的方法并搭配智能化設備(如格丹納全自動消解系統集成加酸、消解、趕酸、定容全流程自動化),可提升實驗室效率與數據質量,為食品安全風險評估和質量控制提供堅實技術支撐。實際操作中需持續優化參數、加強人員培訓,并通過質量控制(如空白實驗、平行樣)確保結果的可靠性與可追溯性。食品檢驗工作者應根據具體需求靈活決策,以科學方法筑牢食品安全防線。